~Upstream Effectが生み出す動作の違い~

ピッチングの動作を見ていて、「なんか肘が早く下がるな」「腰が流れてるな」といったフォーム上の課題に気づくことは多いですよね。

でも、その”見えている動作”は、本当に修正すべき場所なのでしょうか?

実はその多くが、「動作の前提」となる”意図”に原因がある可能性があることをご存知でしょうか?

このように、動作の上流(=意図や目的)が、下流にあたる実際の動きに影響を与える現象を、私たちは「Upstream Effect(上流効果)」と呼んでいます。

⸻

■ 意図によってフォームは変わる

たとえば、「速い球を投げたい」という意図と、「ストライクを確実に取りたい」という意図。

一見するとどちらも正しいように思えますが、体の使い方は大きく変わります。

速さを求めれば全身の連動性や瞬発力が必要になりますし、コントロールを求めれば身体はより安定性を優先しようとします。

つまり、意図が異なれば、筋出力のパターンも、関節のタイミングも変わるということです。

これは言い換えれば、「我々の身体は意図によって動かされている。」ということでもあります。

⸻

■ ネガティブなUpstream Effectの例

たとえば、よくある指導のひとつに「肘を高く上げろ」という言葉があります。

もちろん、腕の位置が低すぎることで不安定なフォームになる場合には必要な意識づけですが、問題は選手の中でその意図が目的化してしまったときに起こります。

「肘を高くしよう」という意図が強すぎると、選手はそれを達成するために体を早く後ろに倒すような動作をしてしまいます。

この早期の体幹の後傾によって、骨盤まわりや体幹の筋群は至適長を外れてしまい、正しくエネルギーを蓄えたり伝達したりできなくなってしまうのです。

その結果、上半身のタイミングは崩れ、肩や肘に過剰なストレスがかかるフォームになってしまうことも。

このように、「意図」がずれることで、フォーム全体の”出力バランス”が崩れてしまうケースは非常に多いのです。

⸻

■ 意図が影響を及ぼす!?

多くのコーチングやトレーニングでは、フォームそのものにアプローチしようとします。

- 肘の高さを変える

- ステップ幅を調整する

- 骨盤の角度を意識する

でも、こうした意識的コントロールは、実は”ネガティブに働く可能性のある意図” となってしまうかもしれません。

私たちP2M Performance のトレーニングでは、明確なタスクを設定することにより、過剰な意識的制御による動作効率の妨害を防ぐようにしています。

⸻

■ Upstream Effectを活かしたアプローチ

私たちが現場でよく行うのは、”選手が自然とポジティブな効果を発揮する意図” に向かうような環境設計やドリルの工夫です。

たとえば、

- リリースポイントを明確にすることで安定した動作の終着点を連想させるドリル

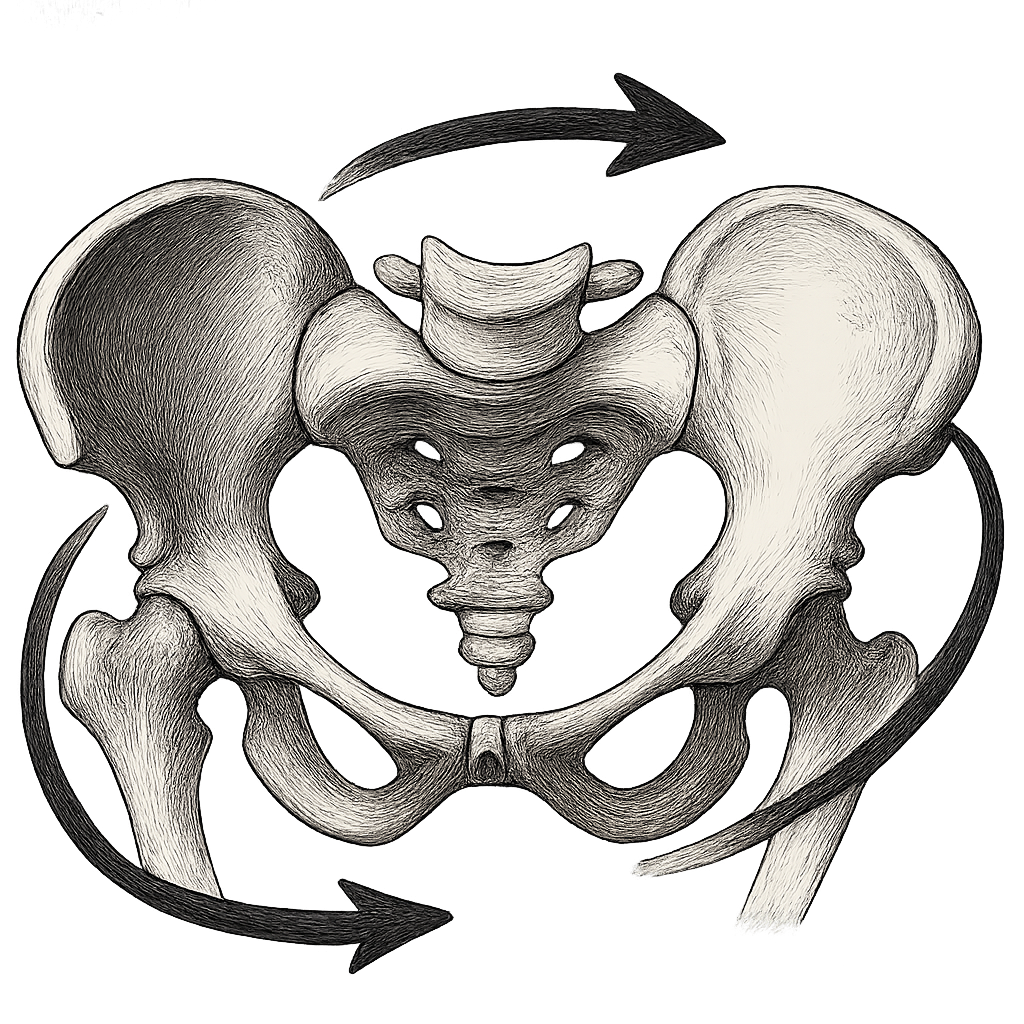

- 骨盤の傾きや安定性を維持するための感覚的フィードバックを与えるエクササイズ

上記以外に、そもそも安定性をもたらすことに課題がある場合には、

- 股関節周りの共収縮を活かした地面からの力の伝達を学習するトレーニング

こうした取り組みにより、選手は「考えなくても」よりよい動作へと自己組織化されていきます。

⸻

【まとめ】

投球フォームは、ただの”形”ではありません。

それは、その選手が抱いた「意図」から始まる自己組織化の “結果” なのです。

つまり、パフォーマンスを変えたいなら、意図がもたらす影響を念頭におくべきなのです。

見た目だけを直しても、根本的な意図が変わっていなければ、すぐに元に戻ってしまう。

でも、意図が変わるだけで、身体は自然と最適な動きを”選び取って”くれるということが往々にしてあります。

ぜひあなたも、「動きの見える部分」だけでなく、「その動きが生まれた背景」に目を向けてみてください。

そこから始まるアプローチが、選手の可能性を引き出す新たな一歩になるはずです。

⸻

P2M Performance では、中学生・高校生・大学生・社会人・プロレベルの方までに対し、パフォーマンス向上のためのトレーニングを提供しております。

フィジカルの測定とパフォーマンスの測定を行いながら、あなたのパフォーマンスの最適化を行います。

まずは体験にお越しください。